大庆油田三类油层聚合物驱开采动态变化特征

(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院 ,黑龙江 大庆 163712;

国家能源陆相砂岩老油田持续开采研发中心,黑龙江 大庆 163712)

摘 要:大庆油田已累计开展三类油层聚合物驱先导试验5项,取得了提高采收率4.8-10.2个百分点的较好效果。为了明确开发规律,结合二类油层聚合物驱开发实践认识,定量描述了聚合物驱不同阶段开采指标的动态变化特征,明确了不同阶段产油量分布特征。

关键词:聚合物驱;二类油层;三类油层;视吸水指数;综合含水率

0 引 言

聚合物驱技术于1995年就在大庆油田实现工业化推广应用,截至2021年底,累计产油2.4亿吨,对产量贡献巨大。“十二五”以来,大庆油田聚合物驱开发对象由一类油层逐渐转向储层性质更差的二类油层,通过现场试验和工业化应用,已初步明确二类油层聚合物驱开采动态特征,形成了相对应的跟踪调整方法。同时,为了实现未来产量的有序接替,“十二五”以来大庆油田在油层薄、渗透率低、非均质性强的三类油层开展了聚合物驱先导试验,取得了一定效果,但对开采动态变化特征尚未开展系统分析。本文从注入压力、视吸水指数等6个方面,对比分析二类、三类油层聚合物驱在不同阶段的变化差异性,进一步明确了三类油层聚合物驱开采特征,为改善开发效果提供了重要依据。

1 聚合物驱开发阶段划分

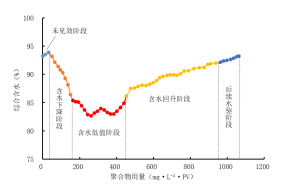

依据大庆油田聚合物驱多年实践经验和前人研究成果,通过7个关键点可将聚合物驱开发可分为5个阶段(见图1)。其中,含水低值阶段划分原则不甚明晰,一般认为在聚合物用量为165-210mg/L·PV时,会出现各项动态指标快速变化的拐点,之后聚合物驱区块将进入含水低值阶段。

图1 聚合物驱不同开发阶段划分示意图

2 聚合物驱开采动态变化特征

2.1 注入压力

统计整理二类、三类油层聚合物驱区块注入压力升幅(见表1),结果表明二类、三类油层注入压力快速上升为含水下降阶段,主要原因是地层中的躯替相由水快速转变为聚合物溶液,粘度急剧增大,进而导致注入压力快速上升。在进入含水低值阶段后,注入压力上升速度明显下降,但由于三类油层薄层多、渗透率低,部分中低渗透层在含水低值阶段才逐步受效,上升速度略高于二类油层。从聚合物驱全程平均压力及压力升幅来看,三类油层均高于二类油层。

表1 二、三类油层不同阶段注入压力升幅

油层类型 | 压力平均最大升幅/Mpa | 聚合物驱全过程平均压力/Mpa | |

含水下降 | 含水低值及回升阶段 | ||

二类油层 | 3.0 | 0.8 | 10.8 |

三类油层 | 3.1 | 1.0 | 11.0 |

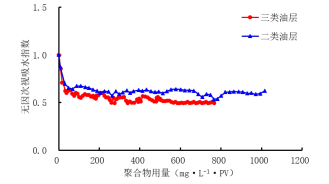

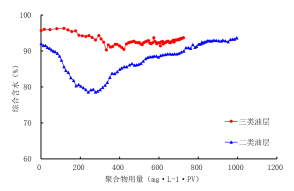

2.2 视吸水指数

二类、三类油层聚合物驱在含水下降阶段注入压力上升速度均处于较高水平,视吸水指数下降速度相应较快,而进入含水低值阶段后,视吸水指数下降速度明显放缓并逐渐保持稳定(见图2)。由于储层物性更差,在注入聚合物过程中,压力上升速度更快,三类油层视吸水指数降幅大于二类油层(见表2)。

表2 二、三类油层不同阶段视吸水指数降幅

油层类型 | 视吸水指数降幅百分比/% | 聚合物驱全过程平均降幅/% | |

含水下降 | 含水低值及回升阶段 | ||

二类油层 | 24.1 | 7.8 | 31.9 |

三类油层 | 26.8 | 9.2 | 36.0 |

图2 二、三类油层聚合物驱无因次视吸水指数曲线

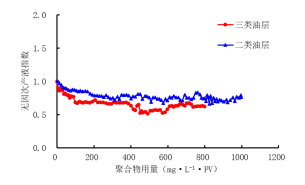

2.3 产液指数

受注入端的影响,三类油层采出端产液指数在含水下降阶段下降速度较快,进入含水低值阶段后降幅放缓并趋于稳定(见图3)。与二类油层相比,三类油层聚合物驱在含水下降阶段产液指数降幅更大,同时全过程产液指数拥有更大降幅,与注入端视吸水指数呈一定正相关性(见表3)。

表3 二、三类油层不同阶段产液指数降幅

油层类型 | 产液指数降幅百分比/% | 聚合物驱全过程平均降幅/% | |

含水下降 | 含水低值及回升阶段 | ||

二类油层 | 21.3 | 3.4 | 24.7 |

三类油层 | 25.5 | 5.2 | 30.7 |

图3 二、三类油层聚合物驱无因次产液指数曲线

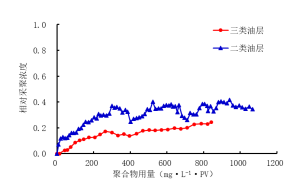

2.4 采出液聚合物浓度

现场通常用采出液聚合物浓度来表征聚合物在地层中的推进情况,研究表明采出端聚合物浓度变化与油层条件及注入端聚合物浓度都有一定关系。为便于对比,引入采出液聚合物相对浓度,即采出液聚合物浓度与注入端聚合物质量浓度之比。

与二类油层相比,三类油层的相对采聚浓度同样表现出在含水下降阶段快速上升,进入含水低值阶段后上升速度减缓或保持稳定(见图4)。总体上,二类油层相对采聚浓度小于0.4,三类油层相对采聚浓度小于0.3(见表4),表明聚合物在三类油层中更难突破,以提高注入聚合物浓度的方式来改善开发效果幅度有限。

表4 二、三类油层不同阶段相对采聚浓度

油层类型 | 平均相对采聚浓度(采聚浓度/注入浓度) | ||

含水下降 阶段 | 含水低值 阶段 | 含水回升 阶段 | |

二类油层 | 0.14 | 0.27 | 0.36 |

三类油层 | 0.09 | 0.15 | 0.23 |

图4 二、三类油层聚合物驱相对采聚浓度曲线

2.5 综合含水率

整理并统计了二类油层156口采出井及三类油层101口采出井的综合含水率数据,发现二类、三类油层含水曲线形态存在较大差异。一般认为U型见效最好,其次是对勾型,V型和直线型见效较差二类油层中U型比例较低,为15.8%,主要为对勾型,占比41.8%,V型和直线型占比42.3%。三类油层中U型比例为7.9%,对勾型比例为21.8%,V型和直线型比例为24.8%,剩余45.5%的采出井含水形态均呈现出微弧型,该种形态介于V型和直线型之间,是三类油层聚合物驱最常见的含水形态(见图5)。

与二类油层相比,三类油层含水低值阶段持续时间更长,含水降幅更小,含水下降和含水回升的速率更慢(见表5)。

表5 二、三类油层综合含水率指标对比

油层类型 | 平均含水 最大降幅 /% | 含水低值阶段用量/mg·L-1·PV | 含水 形态 | 单位用量含水变化 速率 | |

下降 阶段 | 回升 阶段 | ||||

二类油层 | 11.2 | 209 | 对勾型 | 0.047 | 0.015 |

三类油层 | 4.7 | 238 | 微弧型 | 0.018 | 0.006 |

图5 二、三类油层聚合物驱综合含水率曲线

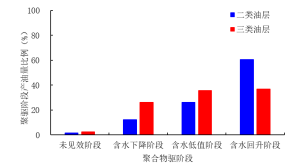

2.6 产油量

通过计算聚合物驱不同阶段的产油量比例(见图6),明确了二类油层的产油高峰为含水低值阶段和含水回升阶段,阶段产油量占总产油量86.5%。三类油层在含水下降、含水低值和含水回升3个阶段产油量占比分别为26.4%、36.6%、36.8%,各阶段产油量分布相对均衡,说明三类油层需要在全过程实施措施调整以提升聚合物驱开发效果。

图6 二、三类油层聚合物驱各阶段产油量比例

3 结论

(1)与大庆油田二类油层相比,三类油层在聚合物驱各阶段注入压力、视吸水指数、产液指数变化曲线形态基本相同,但变化速率和幅度相对更大;同时,各阶段相对采聚浓度均低于二类油层。

(2)三类油层聚合物驱综合含水率降幅明显低于二类油层,并且含水形态多呈微弧型,含水低值阶段相对更长,变化速率相对更慢。

(3)三类油层在聚合物驱各阶段产油量分布相对均衡,需要实施全开发周期措施调整以提升聚合物驱油效果。

参考文献

[1] 王德民,程杰成,吴军政,等.聚合物驱油技术在大庆油田的应用[J].石油学报,2005,26(1):74-78.

[2] 王启民,冀宝发,隋军,等.大庆油田三次采油技术的实践与认识[J].大庆石油地质与开发,2001,20(2):1-8.

[3] 牛金刚.大庆油田聚合物驱提高采收率技术的实践与认识[J].大庆石油地质与开发,2004,23(5):91-93.

[4] 李霞,孙建国.大庆油田三类油层聚合物驱现场试验[J]. 大庆石油地质与开发,2009,28(4):98-101.

[5] 张晓芹,关恒,王洪涛.大庆油田三类油层聚合物驱开发实践[J].石油勘探与开发,2006,33(3):374-377.

[6] 关文婷,李霞,张晓芹,等. 改善三类油层聚合物驱效果的几点做法及思路[J].内蒙古科技,2019,38(4):243-247.

[7] 邵振波,张晓芹.大庆油田二类油层聚合物驱实践与认识[J].大庆石油地质与开发,2009,28(5):163-168.

[8] 李洁,武力军,邵振波.大庆油田二类油层聚合物驱油技术要点[J].石油天然气学报,2005,27(2):394-396.

[9] 闫亚茹,李瑞升,吴蔚.萨中地区二类油层聚合物驱油试验的几点认识[J].大庆石油地质与开发,2008,23(4):87-88.

来源:化学工程与装备 - 官方网站 - 创刊于1972 2022年第12期 在线投稿 >>

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣